Due libri sull’importanza dell’autodeterminazione culturale dei popoli nell’epoca del conformismo occidentale.

Osservando attraverso gli occhi di un turista le strade sterrate percorse da vetture sfarzose su una piccola isola, un’autrice lamenta con amarezza la devastazione neoimperialistica, causata dal turismo di massa, sul territorio che chiama casa.

Sono passati decenni dai primi movimenti di decolonizzazione e Antigua, l’isola caraibica protagonista del saggio creativo in questione, ha ottenuto la sua indipendenza – almeno in maniera ufficiale – nel 1981.

Ma decolonizzazione e autodeterminazione, in questo caso come in tanti altri, non coincidono necessariamente. Non dal punto di vista identitario e culturale e nemmeno da quello economico. L’autrice è Jamaica Kincaid e quello che racconta è un dramma universale, esistenziale quasi, per chi è nato ad Antigua.

L’assenza di un’identità culturale indipendente, o anche il rischio crescente di una sua prossima perdita, sono fattori che caratterizzano tante popolazioni nell’epoca odierna.

Alcune delle ragioni principali sono sicuramente applicabili anche al mondo occidentale: intendendo con esso in maniera certo geografica, ma anche e soprattutto ideologica, quella porzione territoriale che ha raggiunto un maggiore sviluppo economico, spesso a scapito di altre realtà globali. Su queste terre considerate sviluppate, la perdita di identità caratterizzante è un rischio che deriva dalla crescente globalizzazione e omogenizzazione capitalistica. Ciò che però interessa in queste pagine è il coinvolgimento di queste stesse potenze occidentali nella storia di autodeterminazione di altre popolazioni.

Il concetto di popolo supera i confini geopolitici entro i quali una determinata massa di individui abita.

Piuttosto, il termine racchiude in sé una serie molto ampia di elementi unificanti, derivanti da secoli di storia, tradizioni, ideologie, valori e un’attività politica che riflette tutto ciò. Nel momento in cui quest’ultimo elemento viene però a mancare, o meglio, viene messo a rischio da influenze imperialiste esterne, il concetto stesso di popolo viene messo a repentaglio.

È il caso di tante popolazioni nella complessa storia della colonizzazione, ed è tuttora la realtà di molte comunità nel globo.

Tra queste, appunto, Antigua: non più ufficialmente una colonia britannica, seppure sia ancora parte del Commonwealth.

Essa rimane vincolata al suo precedente colonizzatore nell’affrontare problematiche derivanti dalla sua stessa occupazione. Una dipendenza, questa, che non si limita all’aspetto economico, ma coinvolge piuttosto anche quello identitario, che minaccia.

L’arrivo del turista occidentale, infatti, spinge i nativi a riallineare la propria espressione culturale al fine di attrarre l’attenzione e l’approvazione dell’ospite. Questo avviene spesso a scapito della manifestazione identitaria indigena.

Infine, è il caso soprattutto, e molto tragicamente, del popolo palestinese.

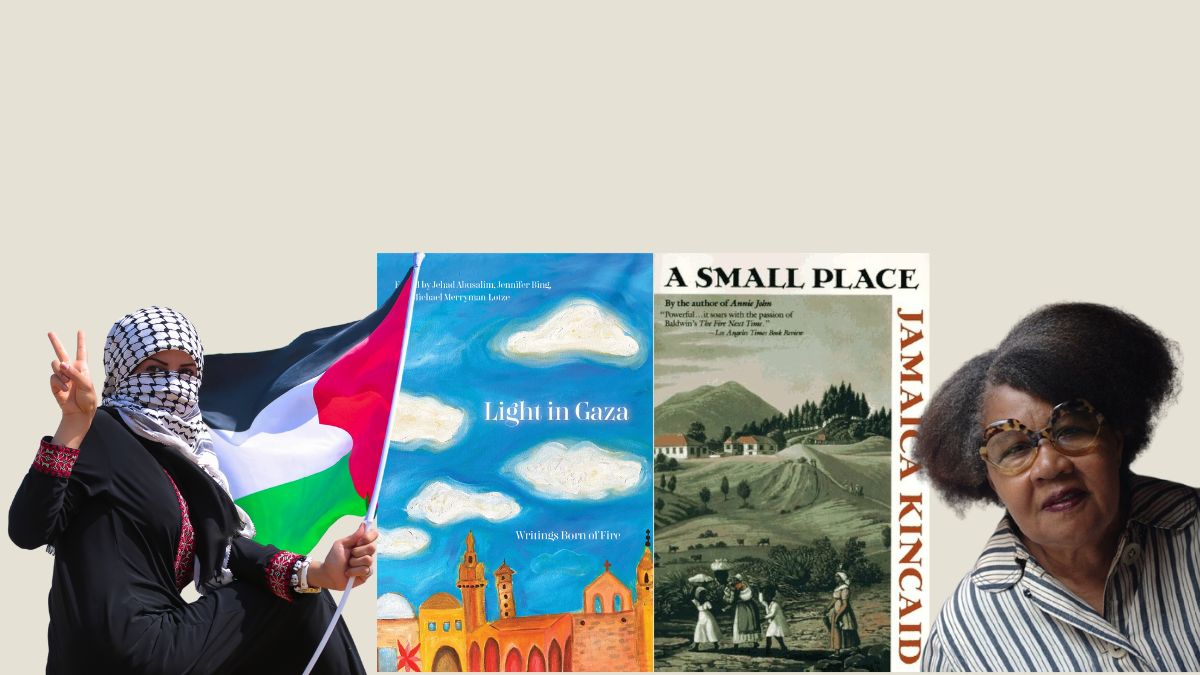

I due libri qui di seguito proposti trattano di popolazioni che potrebbero apparire come poco riconducibili l’una all’altra, ma la realtà è che alla base della minaccia per la sopravvivenza dei popoli, sia che la intendiamo in senso fisico – se pensiamo allo sterminio dei Palestinesi – che in senso ideologico-culturale – come ad Antigua, ma di nuovo anche in Palestina – vi è una concezione imperialista del mondo. In che modo questa visione impatti il sopravvivere dei nativi di queste terre, si scoprirà andando nel dettaglio dei due libri proposti: “A small place” di Jamaica Kincaid e “Light in Gaza”, antologia formata da alcune delle più brillanti voci palestinesi.

A Small Place – Jamaica Kincaid, 1988. Antigua.

Disponibile sia in inglese che italiano.

“What I see is the millions of people, of whom I am just one, made orphans: no motherland, no fatherland, no gods, no mounds of earth for holy ground, […] and worst and most painful of all, no tongue”

Cresciuta su una vera e propria colonia inglese, Kincaid lamenta la perdita, o meglio l’interminabile assenza di una rappresentazione autonoma della sua identità etnico-culturale, capace di differenziarla dall’oppressore.

La sua terra infatti – per quanto le brochure turistiche ne lodino l’esotismo e l’’autenticità” -, non è altro che un “gioiello” della corona britannica. Attrae per lo splendore delle sue acque e l’unicità dei suoi paesaggi, ma allo stesso tempo esiste solo in relazione alla corona stessa e alla testa su cui poggia: quella inglese.

È il caso, per esempio, dell’assenza di una lingua madre.

L’artefice è certamente il colonizzatore, ma la storia delle conquiste imperiali è troppo complessa per essere ridotta alla semplice occupazione fisico-militare di truppe occidentali. È prima di tutto un’occupazione ideologica, un’invasione culturale, nell’anima dell’identità nativa. Un’invasione, questa, che presuppone un pensiero, radicato nei secoli, di presunta inferiorità dei popoli, di subordinazione e ubbidienza. Un pensiero che sopravvive anche dopo che la terra è stata liberata.

Il quadro è completato dal racconto delle visite dei turisti, i quali vi arrivano, richiedono servizi equiparabili a quelli del mondo occidentale, pretendono di sentire parlare la propria lingua e di vivere la propria normalità, seppur circondati dall’esotico: aggettivo che – come scrisse Foster in un saggio del 1982 – è forse, anche in questo caso, manifestazione di una visione paternalistica di ciò che si conosce poco, che si vede come altro.

Ciò che avviene sui territori che sfruttano l’affluenza turistica per sopravvivere economicamente, è un fenomeno che combina il riallineamento culturale alla sua mercificazione.

Il primo si riferisce all’adattamento della cultura locale in direzione occidentale. Questo riguarda la lingua, il cibo, ma anche la maniera in cui le proprie tradizioni vengono presentate: quasi come fossero un artefatto sotto una teca di vetro. Una versione semplificata, svuotata di elementi che potrebbero essere difficilmente conciliabili con le aspettative di chi osserva.

Fatto ciò, tale cultura viene messa in vendita.

Da elemento identitario e identificatore, essa diventa merce, in nome della necessità del guadagno economico. Nel caso di Antigua la situazione è ancora più complessa, perché il suo passato coloniale la svuota di altre alternative.

Kincaid prova rabbia nei confronti del turista, il quale decide di rimanere consapevolmente cieco di fronte a tali dinamiche, descrivendo una scena in cui il viaggiatore viene accompagnato al suo resort di lusso in una vettura giapponese di ultima produzione, sulle uniche strade recentemente asfaltate, mentre la popolazione indigena stenta a procurarsi i materiali necessari per la costruzione delle proprie case.

Ciò che emerge in maniera lampante è che la società capitalistica tende a plasmare dinamiche oppressive difficilmente individuabili dal cittadino occidentale, il quale include queste pratiche nelle proprie abitudini quotidiane.

Il turismo di massa incontrollato ne è un esempio, soprattutto se avviene nell’inconsapevolezza dei processi di mercificazione della cultura e delle popolazioni indigene, permettendo – in un ciclo continuo – alle dinamiche imperialistiche di persistere.

In questo senso il concetto di popolo è drammatico: i nativi sacrificano la propria identità unificante in nome di una sopravvivenza economica, e lo fanno spesso a favore dei loro precedenti carnefici.

Il saggio in questione, seppur scritto nel 1988, ci dice che noi, consapevolmente o meno, ne siamo partecipi.

Source: Yuije Chen

Source: Yuije ChenLight in Gaza: stories born from fire. Diversi autori Palestinesi. 2022.

Disponibile al momento solo in lingua inglese.

Pubblicato nel 2022 – prima dell’intensificarsi delle aggressioni dell’ultimo anno e mezzo – il libro racconta il dramma palestinese da diverse prospettive che tengono conto delle innumerevoli sfaccettature del “conflitto”: dal controllo sull’accesso ad elettricità o acqua, all’attacco diretto verso agricoltura e sostentamento indipendente, fino a considerare la difficoltà nel mantenere in vita la storia e le tradizioni di una nazione, di fronte a tentativi di soppressione.

La pulizia etnica di un popolo presuppone più che la sua rimozione fisica dal territorio: implica attacchi diretti e sistematici a tutti quegli elementi che rendono i suoi componenti parte di una comunità coesa, più che un semplice e frammentato agglomerato di persone.

In questo senso, l’attacco a scuole e biblioteche dovrebbe causare sconcerto. Ma c’è dell’altro, perché parte tutto dalle più basilari delle loro attività: il sostentamento, l’approvvigionamento di cibo; di fatto, l’agricoltura.

Nel capitolo “Lost Identity: The Tale of Peasantry and Nature”, l’autrice Asmaa Abu Mezied parla della Place Attachment Theory, secondo la quale determinate popolazioni sviluppano un legame forte alla propria terra in quanto fonte della loro storia, del loro benessere economico, in quanto testimone alla propria evoluzione culturale. E non solo: la stessa identità del suo possessore è forgiata dall’appartenenza indigena alla terra che coltiva.

Essendo questo, dunque, il caso dei palestinesi, non è una sorpresa che sia stata proprio l’agricoltura uno dei bersagli principali delle forze israeliane che, oltre ad aver ovviamente occupato grandi porzioni di queste terre, hanno abbattuto innumerevoli alberi di ulivo.

A questo si aggiunge la costrizione della popolazione a cambiare le proprie abitudini, spesso a causa della mancanza di sistemi di irrigazione e pesticidi; o, nel caso di Gaza, poiché un’urbanizzazione accelerata è necessaria per accomodare in uno spazio ristretto un numero crescente di persone destituite delle loro case in altre zone.

Il relativo silenzio internazionale è riconducibile a una dinamica già introdotta con l’analisi del libro precedente, e cioè una gerarchizzazione dei diritti umani basilari delle diverse popolazioni sul globo.

Nel capitolo “Breaking the vicious cicle of permanent temporality”, l’autrice Shahd Abusalama descrive come nel XIX secolo in Europa – tra crescente nazionalismo etnico ed espansione coloniale nel mondo extraeuropeo – certe interpretazioni religiose dei testi del culto Cristiano, accompagnate da attitudini culturali e politiche discriminatorie nei confronti degli Arabi, abbiano portato a considerare la Palestina una terra “primitiva”, invariata dai tempi di Cristo, coi suoi nativi che rappresentano una fonte di “contaminazione” di quella che dovrebbe essere la terra sacra. Una narrativa, questa, dai toni fortemente colonialisti.

La percepita inferiorità dei popoli, accompagnata da ambizioni espansionistiche, che si sono poi dovute scontrare coi sensi di colpa verso le popolazioni ebraiche nel susseguirsi del dramma della Shoah, hanno permesso una dinamica di oppressione che ha dato il via al genocidio.

Nello stesso capitolo, Abusalama descrive come in nome dell’umanitarismo proclamato per le popolazioni ebraiche, si sia prediletta una presa di posizione “neutrale”, che tuttora dopo quasi un secolo, vede come unica risoluzione la Soluzione a due stati. Una dinamica che certamente non prende in considerazione l’impossibilità di tale convivenza.

Questa “neutralità” è però estremamente politica, perché altro non è che un “lasciar fare” all’annientamento. Non potendo nemmeno controllare il proprio accesso ad elettricità, medicine e acqua, i palestinesi si ritrovano a vivere in uno stato di “permanente temporaneità” – nelle parole dell’autrice – senza sapere quando o se mangeranno; dove vivranno, se lo faranno abbastanza a lungo da vedersi liberi; o se effettivamente un giorno lo saranno.

Un’intera popolazione, ricca di diversità, peculiarità e tradizioni che nel corso dei secoli ha accolto religioni, pensieri, attitudini verso il mondo diverse, si vede ridotta e semplificata, mentre le voci dei palestinesi non vengono accolte nella discussione sul loro futuro. Una cultura, una terra e un popolo che vengono sopraffatti nel loro parlare dai suoni delle bombe e un intero mondo che resta a guardare.

Eppure, in Palestina, qualcuno continua a piantare alberi d’ulivo. Finché riesce.

Why Are You Still Here?

– Basman AldirawiDespite tearing up over

Killing my olive tree,

I still hold the tears

To water another tree.Despite their massive “veto”

Slapping my face,

The echo expands loudly

Into my space, shakes my

Core and squeezes my heart,

I still stand.Despite their F-16s

Despite their machine guns

Despite their apartheid wall

Despite their checkpointsI keep asking myself,

Why are you still here?

Sometimes I am lost in answering

Until I see my grandfather

Take a nap under his olive tree

Before the colonizer came.

A cura di

Adelina Sorobetea.

Fuoricorso è anche su Instagram!

image sources

- Cabina telefonica ad Antigua: Yuije Chen

- Copertina: Sofie Sigrinn | CC BY-SA 4.0 International