L’8 e 9 giugno gli italiani saranno chiamati a votare per cinque quesiti referendari, quattro sul tema del lavoro e uno sulla cittadinanza. Nonostante l’importanza dei temi, è quasi assordante il silenzio intorno a questi referendum. Un silenzio certificato pure da un recente comunicato dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), che ha richiamato le emittenti televisive nazionali, Rai compresa, “affinché garantiscano un’adeguata copertura informativa sui cinque temi oggetto dei referendum”. Ad aggravare questa situazione c’è il fatto che il focus del dibattito referendario sia incentrato, più che sull’oggetto dei quesiti, sulla legittimità o meno dell’invitare all’astensione.

Del referendum si era già accennato nell’articolo su come votare da fuori-sede, in questo articolo si presenteranno alcune informazioni su come e quando votare, quali sono i cinque quesiti, le ragioni per il “Sì” e per il “No”, le posizioni dei partiti e, infine, si rifletterà sulla legittimità dell’astensione.

Quando, come e cosa si vota

La votazione referendaria si svolgerà domenica 8 e lunedì 9 giugno. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Per votare ci si dovrà recare nel proprio seggio con la tessera elettorale e un documento identificativo. Al seggio si potrà decidere se ritirare, e quindi votare, tutte e cinque le schede o solo alcune.

I cinque referendum sono tutti di tipo abrogativo, cioè sono volti solo a cancellare, in toto o in parte, alcune norme senza poter aggiungere o sostituire nessuna parola. Pertanto, per ognuno dei cinque quesiti, l’elettore voterà “Sì” se conferma l’abrogazione proposta, mentre barrerà “No” se vuole che la legislazione rimanga così com’è. Affinché la votazione del singolo quesito sia considerata valida, deve essere raggiunto il quorum, cioè che il 50% + 1 degli aventi diritto vada a votare. Se non venisse raggiunto il quorum, qualunque sia l’esito del quesito, la legislazione non sarà modificata. Dato che si può decidere per quali referendum votare, è possibile che si registrino livelli di affluenza differenti.

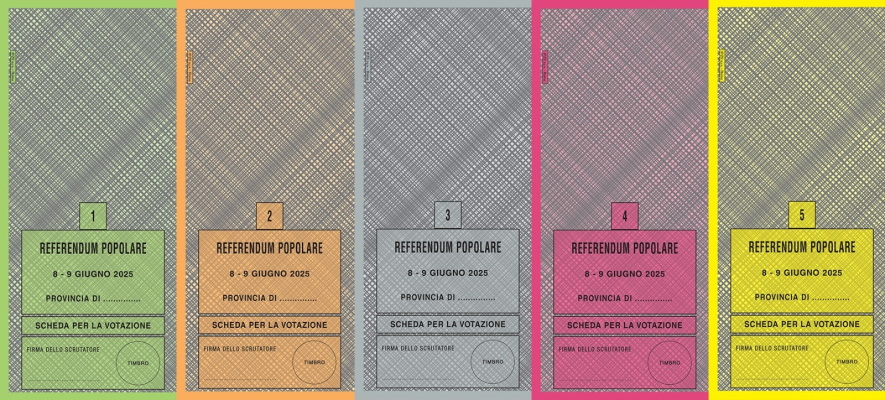

Formulati su cinque schede di diverso colore, i referendum trattano argomenti differenti, ma quattro riguardano il tema del lavoro e uno quello della cittadinanza, nello specifico e in ordine: licenziamenti in imprese medio-grandi (verde chiaro), licenziamenti in piccole imprese (arancione), causale dei contratti a tempo determinato (grigio), responsabilità solidale tra committente e appaltatore (rosso rubino) e cittadinanza (giallo).

Primo quesito: licenziamento in medio-grandi imprese (contratto di lavoro a tutele crescenti)

Il primo quesito, che sarà sulla scheda di colore verde chiaro, chiede l’abrogazione del “contratto a tutele crescenti”. Si tratta di uno dei decreti principali del Jobs Act, la riforma varata dal governo Renzi tra il 2014 e il 2016 con l’intento di rendere il mercato del lavoro più flessibile, e riguarda nello specifico le tutele contro i licenziamenti ingiustificati per i lavoratori a tempo indeterminato assunti in imprese con più di quindici dipendenti dopo la sua entrata in vigore, avvenuta il 7 marzo 2015.

Con l’introduzione del contratto a tutele crescenti si è eliminata la maggior parte dei casi per cui un lavoratore licenziato in modo illegittimo potesse essere reintegrato nel suo posto di lavoro, prevedendo per quest’ultimo solo un indennizzo economico compreso tra sei e 36 mensilità di stipendio. Il reintegro – con indennizzo economico – è rimasto invece obbligatorio nei casi di licenziamento nullo, cioè quando il licenziamento avviene, ad esempio, nel periodo di maternità/paternità o come atto discriminatorio.

Se il referendum venisse approvato, questo decreto sarebbe abrogato e così si tornerebbe al sistema precedente, normato dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori modificato dalla “legge Fornero” (2012). Le novità principali sarebbero quindi la riduzione del tetto massimo dell’indennizzo da 36 a 24 mensilità e il ritorno di un più ampio numero dei casi di reintegro obbligatorio per licenziamento illegittimo.

Perché votare “Sì”?

I promotori del referendum sono fortemente critici verso il Jobs Act, ritenendo che abbia prodotto più precarietà che benefici nel mercato del lavoro, sottolineando come la Corte Costituzionale sia dovuta intervenire più volte (l’ultima nel 2024) proprio sul decreto del contratto a tutele crescenti per reintrodurre l’obbligo di reintegrazione in certi casi. Pertanto, il ritorno al sistema precedente sarebbe un modo per restituire maggiori tutele al lavoratore dipendente e garantire una forma più completa di riparazione rispetto al solo indennizzo economico. Senza contare che l’abrogazione eliminerebbe la disparità di trattamento tra lavoratori assunti prima e dopo l’introduzione del decreto.

Inoltre, i sostenitori del “Sì” sostengono che il ritorno al reintegro obbligatorio sarebbe un deterrente contro i licenziamenti strumentali, in quanto indurrebbe le aziende a valutare attentamente le loro decisioni.

Perché votare “No”?

Chi difende il contratto a tutele crescenti evidenzia innanzitutto che l’abrogazione comporterebbe una riduzione del risarcimento massimo, dato che passerebbe – come detto sopra – da 36 a 24 mensilità, e potrebbe disincentivare le aziende a stipulare contratti a tempo indeterminato, poiché il sistema attuale garantisce loro una certa prevedibilità sugli eventuali costi di un licenziamento. Si sostiene poi il fatto che il reintegro obbligatorio potrebbe generare un ambiente di lavoro ostile per il lavoratore reintegrato e, in più, gestire questa situazione sarebbe un problema ulteriore per l’azienda.

Secondo quesito: piccole imprese – licenziamenti e relativa indennità

Nella scheda arancione ci sarà il secondo quesito, che riguarda i limiti massimi di risarcimento per licenziamento ingiustificato nelle piccole imprese, cioè quelle con massimo quindici dipendenti.

Secondo la norma attuale, se licenziato in modo illegittimo, il lavoratore dipendente di una piccola azienda ha diritto a un risarcimento pari al massimo a sei mensilità. Il referendum propone di cancellare questo tetto, cosicché sia il giudice a stabilire l’ammontare dell’indennità caso per caso sulla base di alcuni criteri, come gli anni di servizio del lavoratore, la gravità della violazione, e la situazione economica dell’impresa.

Perché votare “Sì”?

I sostenitori del “Sì” ritengono che tale quesito possa portare a tutele più dignitose per i lavoratori delle piccole imprese, al pari di quelle per gli altri lavoratori dipendenti. Aggiungono poi che con l’abrogazione del tetto massimo si garantirebbe una maggiore corrispondenza tra il danno subito e l’indennizzo economico.

Perché votare “No”?

Per i contrari, l’abrogazione del tetto provocherebbe effetti incerti, se non anche contrari. Secondo i critici, il massimale tutela la stabilità economica delle piccole imprese, che altrimenti potrebbero trovarsi a dover pagare una somma eccessiva, con il rischio di crisi, se non addirittura di fallimento. Per evitare questo rischio, un’impresa potrebbe quindi decidere di non assumere o assumere senza contratto.

Terzo quesito: causale nei contratti a tempo determinato

Anche il terzo quesito, formulato sulla scheda grigia, è collegato al Jobs Act, ma riguarda le regole sulle causali dei contratti di lavoro a tempo determinato. Attualmente un contratto a tempo a termine di massimo dodici mesi può essere stipulato senza che venga indicato la ragione per cui non è a tempo indeterminato. Il quesito vuole abrogare questa possibilità, per cui, se vincesse il “Sì”, il datore di lavoro sarebbe sempre tenuto a indicare il motivo della scelta di un contratto a tempo determinato.

Perché votare “Sì”?

I comitati favorevoli al referendum ritengono che, se vincesse il “Sì”, si ridurrebbe l’abuso dei contratti a termine. In questo modo, si favorirebbe l’adozione di contratti a tempo indeterminato, rendendo il mercato del lavoro meno precario.

Perché votare “No”?

In questo quesito c’è chi vede il pericolo di un freno all’occupazione, in quanto le aziende potrebbero decidere di non assumere a tempo determinato per evitare contenziosi legali. Infatti, un altro rischio del dover inserire le motivazioni è che queste diventino oggetto di un numero elevato di cause giudiziarie come vent’anni fa circa. In sostanza, si sostiene la necessità di mantenere le aziende flessibili nel rispondere a esigenze temporanee.

Quarto quesito: responsabilità solidale tra committente e appaltatore (sicurezza sul lavoro)

Nella scheda rosso rubino gli elettori troveranno il quarto quesito, che verte sulla responsabilità delle aziende committenti in caso di infortunio sul lavoro quando un’attività è affidata in appalto o subappalto a un’altra azienda. Ci si riferisce quindi a quei casi in cui un’azienda che deve svolgere un lavoro commissiona un’altra azienda per svolgerne una parte. Un esempio: l’impresa Asinelli deve costruire un condominio e commissiona l’azienda Garisenda di realizzare l’impianto idraulico; in questo caso, Asinelli è il committente (o appaltante) e Garisenda è l’appaltatore, cioè il ricevente dell’appalto.

Secondo le norme attuali, in casi di appalto e subappalto, la responsabilità per gli infortuni sul lavoro ricade solo sull’impresa che esegue il lavoro, non su quella che lo ha commissionato. Il referendum vuole estendere la cosiddetta “responsabilità solidale”, cioè rendere anche le aziende committenti imputabili di eventuali infortuni legati all’attività appaltata. Nell’esempio fatto sopra, nel caso in cui un dipendente di Garisenda si infortunasse mentre lavora nel cantiere di Asinelli, anche quest’ultima impresa potrebbe dover rispondere di questo incidente.

Perché votare “Sì”?

Per chi sostiene il referendum, l’approvazione di questo quesito porterebbe a un impegno più ampio da parte delle aziende per garantire maggiori controlli e tutele nei luoghi di lavoro, dato che in Italia ci sono in media tre morti sul lavoro al giorno. Contestualmente, le aziende committenti sarebbero incentivate a scegliere più accuratamente gli appaltatori tra quelli che presentano condizioni di lavoro migliori e più sicure.

Perché votare “No”?

Chi sostiene il “No” al quesito ritiene che l’abrogazione genererebbe un aumento significativo dei costi per le imprese committenti, poiché dovrebbero coprire anche le spese per i rischi dell’appaltatore. Ciò ovviamente penalizzerebbe soprattutto le piccole imprese. Da un’altra prospettiva, si evidenzia il fatto che sia poco sensato che un’azienda controlli i livelli di sicurezza di un’altra rispetto alla quale non dipende economicamente, ma anzi è completamente indipendente.

Quinto quesito: cittadinanza

Il quinto e ultimo quesito, forse il più discusso tra tutti, è quello sulla cittadinanza, per il quale verrà consegnata la scheda gialla.

Questo referendum intende ridurre, da dieci a cinque anni, il periodo di permanenza legale minimo richiesto agli stranieri extracomunitari maggiorenni per ottenere la cittadinanza italiana. È importante evidenziare che il quesito non tocca gli altri requisiti previsti per ottenere la cittadinanza italiana, quindi il reddito, la conoscenza della lingua e l’assenza di condanne penali. Inoltre, a causa delle lungaggini burocratiche, in media il periodo per ricevere la cittadinanza non è di dieci anni, bensì tredici. Secondo i dati Istat, a beneficiare potenzialmente di questa riduzione del periodo di permanenza sarebbero circa 2,3 milioni di stranieri.

Perché votare “Sì”?

I promotori del quesito ritengono che la normativa attuale sia sproporzionata. Nello specifico, la legge sulla cittadinanza venne introdotta nel 1992, raddoppiando il requisito di residenza per i cittadini extracomunitari fino ad allora in vigore, cioè da cinque a dieci. Pertanto, il referendum riporterebbe il criterio del periodo minimo di permanenza legale al livello precedente e, in più, si allineerebbe con gli standard delle altre democrazie grandi europee.

Un secondo punto riguarda i figli minorenni. Attualmente, questi possono ottenere la cittadinanza solo se prima la ottengono i loro genitori, tuttavia, dati il vincolo dei dieci anni e le lungaggini burocratiche, è quasi impossibile per loro diventare cittadini italiani prima di compiere la maggiore età. Dunque, secondo i promotori, la vittoria del “Sì” faciliterebbe il rilascio della cittadinanza anche per i figli minorenni e favorirebbe la loro integrazione nella società italiana.

Perché votare “No”?

Chi sostiene il “No” ritiene che l’attuale periodo di dieci anni sia adeguato e che funzioni bene, poiché consente un pieno processo di integrazione nella cultura e società nazionale, cosa che non potrebbe avvenire pienamente in cinque anni. Inoltre, si sostiene che un lasso di tempo così ridotto rischierebbe di “regalare” la cittadinanza a chi non è davvero interessato a integrarsi nella società, ma piuttosto verrebbe in Italia solo per ottenere i benefici derivanti dallo status di cittadino.

A sostegno della tesi secondo cui il sistema attuale funzioni bene, i contrari al referendum citano spesso il fatto che l’Italia sia il Paese europeo che rilascia più cittadinanze in numero assoluto (circa 214 mila nel 2023). Questo dato è corretto, tuttavia, se si osserva il rapporto tra nuove cittadinanze e la popolazione, l’Italia scende al quinto posto dietro a Lussemburgo, Belgio, Spagna e Belgio.

Le posizioni dei partiti

I referendum sono stati promossi da diverse associazioni della società civile e da altre organizzazioni, prima fra tutte il sindacato della Cgil, ma anche da alcune forze politiche. Su questi referendum, comunque, i partiti hanno posizioni differenti e frastagliate tra loro.

Partendo da sinistra, Alleanza Verdi-Sinistra (Avs) si è detta favorevole a tutti e cinque i quesiti. Anche la segretaria del Partito Democratico (Pd), Elly Schlein, ha affermato che la linea del partito è quella dei cinque “Sì”, sebbene sia consapevole che diversi esponenti si sono espressi in modo critico verso i referendum sul lavoro. Il Movimento 5 Stelle (M5S) è favorevole ai quattro referendum sul lavoro, mentre su quello riguardante la cittadinanza lascia libertà di scelta ai propri iscritti. Andando verso il centro, Azione e Italia Viva condividono la stessa posizione: “Sì” per la cittadinanza e “No” a tutti e quattro i quesiti sul lavoro; questo in coerenza col fatto che i leader dei due partiti, Matteo Renzi e Carlo Calenda, formularono la riforma del Jobs Act. Posizione leggermente diversa quella di Più Europa (+E), che sostiene i referendum sulla cittadinanza, di cui è stato tra i promotori, e sulla responsabilità solidale, ma è contrario agli altri tre sul lavoro. I partiti al governo, ossia Fratelli d’Italia (FdI), Forza Italia (FI) e Lega, hanno adottato la linea dell’astensione, invitando i cittadini a non recarsi alle urne, così da far mancare il quorum.

La scelta di promuovere l’astensione da parte dei partiti di destra, in particolare le affermazioni da parte di esponenti di governo e di cariche dello Stato, ha suscitato un certo scalpore nel dibattito pubblico, sollevando la domanda: è lecito invitare i cittadini ad astenersi dal votare a un referendum?

La legittimità dell’astensione

Tra gli inviti ad astenersi dal voto, quelli che hanno fatto maggiormente discutere sono arrivati dal ministro degli Esteri e vice-premier Tajani (FI) e dal Presidente del Senato La Russa (FdI) che, oltre ad essere esponenti di primo piano dei loro partiti, ricoprono importanti ruoli istituzionali. Diversi esponenti dell’opposizione, tra i quali Schlein, Fratoianni (Avs), Magi (+E) e Conte (M5S), hanno risposto a queste dichiarazioni esortando i cittadini al voto. Elly Schlein, in particolare, ha accusato La Russa di aver “tradito un principio costituzionale”.

Il dibattito circa la liceità dell’invito all’astensione si ripresenta quasi ad ogni votazione in cui sia coinvolto un referendum abrogativo, in quanto – come scritto all’inizio – la validità del risultato è vincolata al raggiungimento del quorum. Pertanto, in questi casi, l’astensione può colorarsi di una certa valenza politica in relazione alla sussistenza del quesito (o, in questo caso, dei quesiti). Detto in altre parole, decidere se votare o astenersi esprime la scelta del cittadino a sostenere o meno che vi sia un confronto popolare diretto sul tema portato avanti dal quesito. A tal riguardo, per sostenere la propria posizione, il ministro Tajani ha recentemente rilanciato sul suo profilo X una vecchia intervista del 2016 dell’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in cui egli affermava che astenersi dal voto ai referendum sia “un modo di esprimersi sull’inconsistenza dell’iniziativa referendaria”. Su questo tema tanto dibattuto, però, esistono molte domande e poche risposte, da cui è importante trarre gli elementi qui più rilevanti.

Innanzitutto, da un punto di vista prettamente giuridico, non c’è dubbio che non andare a votare sia perfettamente legittimo: l’articolo 48 della Costituzione sancisce che il voto è un “dovere civico”, e non quindi un obbligo, caso che comporterebbe la previsione di una sanzione per chi si astenesse.

In secondo luogo, c’è la questione del raggiungimento del quorum, che determina il forte valore politico dell’astensione. L’Assemblea Costituente decise di introdurre questo vincolo per i referendum abrogativi (e non anche per quelli costituzionali) per un motivo ben preciso: evitare che una minoranza di cittadini sia in grado di abrogare una legge (in toto o in parte) che è stata approvata dalla maggioranza dei parlamentari. Questa eventualità, infatti, andrebbe contro i principi che stanno alla base della democrazia rappresentativa. Sulla base di ciò, diversi studiosi, ma anche lo stesso Napolitano come visto, ritengono che l’astensione possa essere una scelta consapevole, laddove comunque sia informata e ragionata.

A riguardo, c’è poi chi evidenzia che il vincolo del quorum, nei fatti, favorisce e legittima il ricorso all’astensione come presa di posizione politica. Uno dei pareri più autorevoli è quello della Commissione di Venezia, un organo consultivo del Consiglio d’Europa (organizzazione sovra-nazionale non legata all’Unione europea) che “assiste gli Stati nel consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche”. In un Codice di buona condotta sui referendum, la Commissione raccomanda di evitare disposizioni sui quorum nei referendum, che andrebbero a favorire l’assimilazione degli elettori che si astengono a quelli che votano “No”, incoraggiando l’invito all’astensione da parte degli oppositori del referendum stesso (che, a ben vedere, è esattamente quello che spesso capita in Italia).

Pertanto, se la presenza del quorum è un vincolo ragionevole e la scelta di astenersi legittima, rimane il dubbio se sia legittimo invitare i cittadini all’astensione, soprattutto se a farlo sono alte cariche dello Stato, giacché astenersi dal voto e sostenere l’astensione sono due cose ben diverse. Secondo il costituzionalista Gaetano Silvestri, l’invito all’astensione sarebbe un “incitamento a non far funzionare correttamente un istituto di democrazia diretta”. In questo senso si può leggere lo scalpore generato dalle dichiarazioni dei politici ogni qualvolta sostengono l’astensione per una votazione. In occasione di questi referendum, però, ha fatto discutere in modo particolare – e riacceso la luce mediatica sui referendum – la dichiarazione di La Russa, dato che, essendo egli Presidente del Senato, seconda carica dello Stato, dovrebbe essere super partes e, quindi, mettere in secondo piano le ragioni di partito.

D’altro canto, sta alle forze politiche che sostengono l’iniziativa referendaria la responsabilità di promuovere la partecipazione, convincendo le persone della rilevanza dei temi e della bontà delle motivazioni per andare a votare. Chi ha già una posizione, favorevole o contraria, rispetto all’iniziativa referendaria difficilmente cambierà idea; invece, chi è tendenzialmente disinteressato o indeciso ha bisogno di incentivi e ragioni concrete per recarsi alle urne.

In sintesi, la discussione intorno alla legittimità dell’astensione ai referendum è sfaccettata, ma risulta più che altro pretestuosa da parte dei partiti per i loro interessi. In questo senso, per i partiti della maggioranza sostenere la linea dell’astensione risponde a un obiettivo strategico: non produrre dichiarazioni, video o eventi che possano sostenere la copertura mediatica delle votazioni. Tuttavia, una discussione intorno ai quesiti sarebbe presupposto per il cittadino che si vuole informare e così decidere consapevolmente se recarsi alle urne o meno. Ma ciononostante, sono state poche le dichiarazioni dei partiti della maggioranza, come quelle di La Russa e Tajani, che hanno rotto (almeno per un po’) l’assordante silenzio intorno a questi referendum.

Per concludere, qui si è ricostruito il quadro generale intorno a questi referendum, riportando i loro contenuti, i loro pro e contro e lo scarno dibattito politico a riguardo. Si è anche visto che è lecito astenersi, ma c’è da chiedersi: data la quasi assenza di dibattito pubblico sui quesiti, per quanti cittadini l’astensione sarà una decisione consapevole e per quanti una scelta condizionata?

A cura di

Niccolò Bonato e Valentina Melis

Finalmente ho capito!!!!! E comunque io voto, ‘ho sempre fatto!!!

[…] tocca suonare le campane a morto per il referendum – per l’ennesima volta. L’affluenza ai seggi è stata del 30,5% a livello nazionale, con […]